『千年万年りんごの子』から死を思う

『千年万年りんごの子』というマンガを読みました。 まだ読んでいない人はぜひ読んで欲しいと思うマンガです。 可愛らしい絵も取っつきやすくてとてもいいです。 ※マンガは全3巻。こちらはその2巻のリンク これはり…

現代日本の構造変遷についての本を読んで驚いたこと

最近、『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか(著:矢部宏治)』 を読んでました。 この本、なかなか普通に知ることのないような、 驚くことがいくつか書いてあります。 例えば、 アメリカとの条約・密約が日本国憲法…

渋公にてサニーデイ・サービスを聞いた春

今日27日はサッカー日本代表の親善試合があり、 プロ野球の開幕ゲームがあり、 そして、 渋谷公会堂では「サニーデイ・サービス」のライブがあり! 行ってきました。 ゆったりと椅子に座りながら聞くことのできたこ…

リアルとバーチャルを超えようとする前提にあるもの

現代のテクノロジーは、 リアルとバーチャルの垣根を飛び越えることを目指しているのでしょうか。 まず、今日見たこちらの記事では 一昔前ではアニメの世界だった出来事が、 かなり近い形で様相で現実化され始めている…

未来世界の想像の起点となる建築

未来の世界を想像する時、僕にとっては建築というものを 一つのとても大切な要素として捉えています。 というのも、future world imaginationの発想の鍵となったイメージの二つは、 いずれも建築(建物)に関…

春の日に西荻窪で出会ったもの

今日は久しぶりに西荻窪へ行ってきました。 彼女と前から予定していた「食堂 くしま」へ初ランチ。 とても雰囲気の良いお店の方と、大変清掃が行き届いてるこざっぱりとした美しい店内。 写真はありませんが、ランチも…

イベント、CREATIVE QUESTIONS

こちらの記事から、魅力的そうなイベントを見つけました。 CREATIVE QUESTIONS to design your CITY ~みんなのクエスチョンが描く、「まち」の未来~ これは広告…

まとめ:『建築の大転換』

合計9回の投稿にて引用を続けてきた『建築の大転換』について 備忘録として記事のまとめを残しておきたいと思います。 建築と自然の関係について(3/7) 建築家は建物に住む人とその周りの社会の、そしてまた自然と…

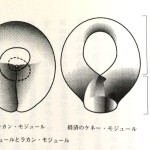

重農主義にセットされている贈与

ラカン/ケネー・モジュールという図から、 次はそのケネーの重農主義に関する内容を『建築の大転換』からの引用します。 まずケネーがいた十八世紀の状況を本からまとめると、 その時代の経済学は重商主義が中心でした。 それは国家…

宗教建築から未来の建築へ

昨日の投稿でこちらの「トーラスとキアスムが一体になった構造」の図をご紹介しました。 僕たちの心は、これらの図形のように 線形空間と非線形空間がワンセットになっている、という認識を基本として 自然と敵対しない…

トーラスとキアスムが一体となった「ラカン/ケネー・モジュール」

さて今日は引き続き『建築の大転換』第三章より、 贈与に関する箇所を引用したいと思います。 (もう7回目なんですね、この本での引用は。) 贈与に関してはすでにこちらの投稿(贈与的状態としての考える行為)で 「…

太陽によるエネルギーの贈与について

引き続き『建築の大転換』からの引用を続けていきます。 第三章では、「エネルギーと建築の大転換」と題した 中沢新一さんの文章になっています。 まず、贈与というものにおいての引用ですが、 私たちに…

『この世界の片隅に』映画化を応援してます

漫画家・こうの史代さんの『この世界の片隅に』 というマンガをご存知でしょうか? これは広島・呉市を舞台にした、昭和初期から太平洋戦争後までを 一人の女性を主人公として描いています。 大変過酷な舞台設定ではありますが、 こ…

贈与的状態としての考える行為

『建築の大転換』第三章 エネルギーと建築の大転換より、 物を買う行為について。 それは言語構造との親和性が高いことが伺えます。 等価交換…物を買う行為は等価交換であり、…すなわち数量化できます。つまり足し算ができます。足…

震災後の仮設住宅の発想から見える消費者としての人

『建築の大転換』第二章の「4 震災が建築につきつけた問題とは」では、 仮設住宅の建設における発想について語られている箇所があります。 伊東 仮設住宅がなんとも貧しい発想でつくられている。狭い住宅の中に洗濯機と電子レンジ、…