重農主義にセットされている贈与

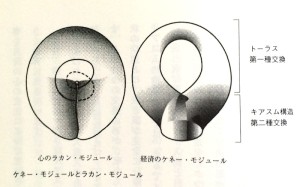

ラカン/ケネー・モジュールという図から、

次はそのケネーの重農主義に関する内容を『建築の大転換』からの引用します。

まずケネーがいた十八世紀の状況を本からまとめると、

その時代の経済学は重商主義が中心でした。

それは国家に流れる貨幣の量と国の豊かさは比例するという考えになります。

当時の貨幣とは、金・銀といった貴金属であり、

それらが国の富をつくる一方

これら貴金属は基本として

地球全体の総量がおおむね変化しないという前提のため、

他国・他者から奪い取って

自分の物にすることが国力を増強することだという考えでした。

これに従って当時の封建君主たちは

他国の富を奪い取るために戦争を仕掛けていました。

これにケネーは真っ向から反対しました。富というのはそんな行為からは生まれてこない。富とは土地、つまり自然と人間の労働との結合体の中で発生するものである、と主張したのです。貨幣(貴金属)は富の影(ゴースト)のようなもので、影を蓄積したり追いかけたりしても国の富は少しも増えない、という大変大胆な理論を立てたのです。…(重農主義―フィジオグラシー)

つまり貴金属を奪い合う行為からは富は生まれないと。

こうした「資源は限られており、誰かが富むことは誰かが貧しくなることだ」

という考えは今でもよく見られますよね。

勝敗で物事を考える思考も、

この「限られた資源」こそが富だという考えが基本になっているような気がします。

しかしそう考えないケネーは何を富と考えたかというと、

農業による生産行為です。

富とは、太陽と大地によって起こる増殖作用から生じるものである―つまり…種が土に蒔かれ、土中のリン酸や窒素などの養分と水分を吸収して発芽し、成長していく。そして葉が出ると、太陽からのエネルギーを受け取って光合成によって自分の中で養分に転換し、それを実、そして種の形にして蓄積していきます。人間はその小麦(実と種)を収穫し、それを食べる。すると小麦が変換してくれた太陽エネルギーが人間の体の中に取り入れられて、人間は生きていくエネルギーを得る。つまり動物が生きるということは根本的に、植物が光合成から変換したエネルギーを取り入れることに全面的に依っているのだ、と見抜いたわけです。

さらに、このプロセスにおいて基底部で増殖が起こっていることをケネーは発見しました。これこそが植物によるエネルギー変換の特徴です。小麦の種を三粒蒔くと、そこから何百粒もの種が取れる、つまり増殖作用が起こっています。

なぜこのような増殖作用が起こるのかというと、太陽がひたすら植物にエネルギーを与え続けているからです。(P223-224)

この増殖作用が起こっている構造を取り入れたフィジオグラシーの構造が

先日から引用しているこちらの図(右)になります。

生産を自然と人間の交換関係に置いている…人間の労働が自然に働きかけるプロセス(農業)によって贈与的な交換が発生するということが、下の部分にセットされているのです。この基礎があるからこそ、その上で交換が起こり、交換の中から貨幣が出てきて、貨幣経済が発展することになります。

ケネーはこれを「フィジオクラシー・モジュール」と呼び、フィジオグラシーは日本では重農主義と訳されました。…「フィジオ」とは「自然」を意味し、クラシーというのは「管理」を意味するのですから、このモジュールは人間と自然の共同管理によって自然から富をつくりだすシステムをとらえているのであって、「農業に重きを置いている」わけではないからです。(P226)

ケネーの重農主義についての箇所は、

この本の主題である建築とは一見無関係にも思えますが、

人間と自然が協力して行う中にある贈与という仕組みがセットされた構造から、

建築だけではなく、僕たちの心の構造も含めた

広い射程で未来を考え直すヒントとなると思えます。