#013: インスピレーションを受けた本3冊

『未来の世界を想像するチャンネル』

さて今日のテーマですけども、

僕がこの200年後の未来の世界っていうものをイメージするきっかけになった本が、

3冊あって、その紹介を今日はしようかなと思います。

⸻

1冊目:「虫眼とアニ眼」

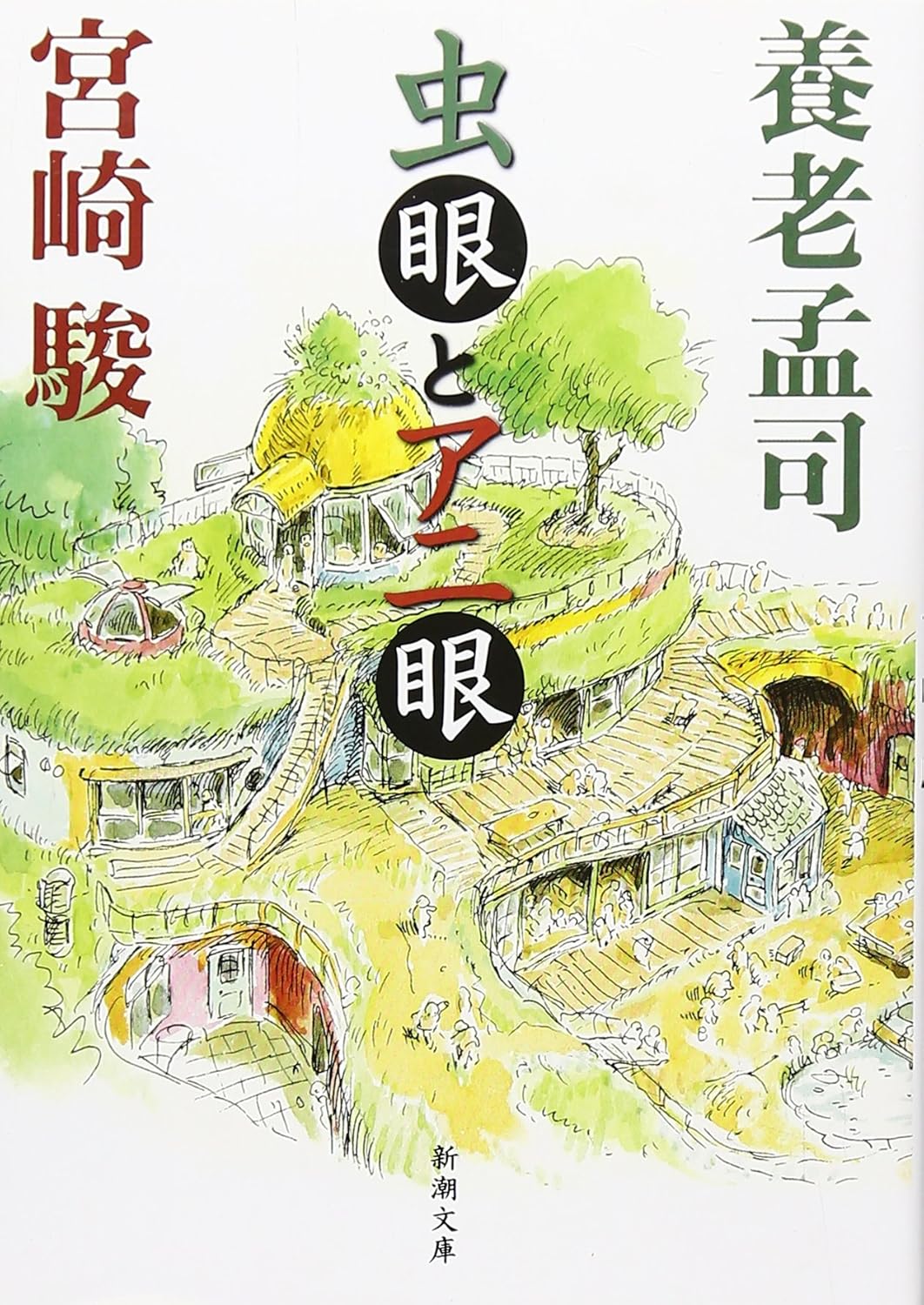

とても印象的なイラストが載っている文庫、新潮文庫の本ですね。

「虫眼とアニ眼」(新潮文庫)

養老孟司さんと、宮崎駿さんが対談している本です。

小さい文庫本で、ページ数もそんなに多くなくて、

200ページもないぐらい、薄めなんだけど。

で、この本の対談の内容というよりも、

僕がすっごい印象に残ってインスピレーションを受けたのが、

文庫本の最初に載ってる、宮崎駿さんのイラストなんですね。

「養老さんと話して僕が思ったこと」っていう、巻頭のイラストが冒頭に載ってて、それがね、とっても豊かなイメージで、めちゃめちゃ面白いんですね。

どんなものが描かれているかって、ちょっと口頭にはなるんだけど、少し紹介すると……

「町の一番いいところに、子どもたちのための保育園を、幼稚園も兼ねる」

そんな場所をまずイメージしていたり。

イラスト全体には、家とか町とか風景とか、そういったものがいろんな形で描かれているんだけど、

このイラストのアイデアになったところに、荒川修作さん のアイデアを元に描いているっていうのが、また面白いなと思ったりしてまして。

床がね、凸凹だったりするんですよね。

土の叩きとかがあって、町とか保育園とか、その周りには住宅群が並んでいる、というところで。

で、その町とか……できるだけ柵とか堀、そういうものを作らない。いわゆる一軒一軒の家の間っていうのが、緩やかな境界になっている感じだよね。コンクリートの壁とかブロックの壁で「びっちり分けられてる家」っていうイメージではない。

それに、町の感じで面白いのが「懐かしさ」っていうものがとても大切だ、というところ。

「いい町は懐かしさを抱かせる町だ」っていうのが小さく書かれていて、

懐かしいっていう、「あ、ここなんとなく知ってるな」とか「落ち着くな」という、

その懐かしさを感じさせる町、風景。

歩くと不思議な感じとか、道の凸凹もね。道が平坦じゃないんだよね。凸凹になっていたり、起伏が激しかったり。バリアフリーなんていうものは逆にあんまり良くないよ、みたいなことを、荒川修作さんのセリフで書かれていたり。

それに、エンディングヴィレッジの話を前にしたけども、

あそこでの一つのテーマになっている

「子供たちの場所」と「その老いの住処、ホスピス」

そこが近い距離にある、というイメージ。それがこの宮崎駿のイラストにも描かれているんですね。

保育園と地続きでホスピスがある。子供たちが侵入するホスピスと書かれていて、

裁判年をゆったり自然の中で過ごしている人たちのところへ

子どもたちがはしゃぎながら遊びに来る……そういうのが当たり前になっている世界。

イーハトーブの村というふうに書かれていて。

そこで面白いのが「町の中心に空き地がある」ということ。なんとなく空いている空き地。

整備された公園とか広場じゃなく、「ただの空き地」。それが町の中心にあることが大事。

いや〜このセンスはすごいよなぁと思って。

確かに、なんとなくある空き地で、みんなが集まったり遊んだりできるんだけど、

常に目的がはっきりしているわけじゃない、というその緩やかな感じがいいなと。

懐かしい風景とか、なんとなくある空き地とか。

あとは一軒一軒の家庭の、低い生け垣とかね。

家の広さは 25〜20 坪ぐらいでそんなに大きくはないんだけど、

敷地は 80〜100 坪ぐらいで、結構しっかりと設計されている。

こういったイメージが宮崎駿のイラストで紹介されていて、

このイーハトーブの町っていうのがとても素敵で、

「こういう未来って、本当にいいな」という感じを受けました。

これは全然、“懐かしい昔の風景”というだけじゃなく、

これから生み出せる未来としても十分あり得るんだろうな……

そんなふうに思ったりしています。

※ここで紹介されたイラストは、こちらの記事でも画像を紹介してるよ→1・2・3・4

⸻

2冊目:ユートピアだより

では次、2 冊目。

『ユートピアだより』ウィリアム・モリス(中公クラシックス)。

たぶん、装飾とかのあのモリスだと思うんだけど。

「ユートピアだより」は、一度読んだだけだったんだけど、

ユートピアという言葉が本当にふさわしい、理想郷のような、

穏やかでのんびりしていて、暖かくて優しい世界。

未来の雰囲気というか、そういった空気感がすごく好きだった本ですね。

昨日、歴史との向き合い方の話を出したときに、

ちょっと「あれ?」と違和感を感じた部分はあったけど、

それを抜けてもなお、ユートピアという言葉がぴったり合うような、

落ち着いた、空気もあたたかくて、緩やかで優しい。

そんな世界観が味わえる小説だったようなイメージがあります。

⸻

3冊目:地域社会圏主義

で、あともう一冊。3 冊目なんですけども。

『地域社会圏主義』(INAX出版)という本。

建築家の山本理顕さんが主に作った本ですね。

2012 年の1月とか2月とか、3.11 の震災があった後で、“復興”というテーマの中で新しい町とか村のつくり方、コミュニティの在り方、そういったものが必要じゃないかという議論が立ち上がった時期に出てきた本の一つかなと。

これはもう、今の現代で新しいコミュニティを、建築を使ってコミュニティをつくる。そんな野心のある本で、とても面白いんですね。

最初のほうで、特に印象的だったところ。

住宅と家族という概念をはみ出している、というテーマがあって、

いくつか引用すると……

「一住宅=一家族」 が標準家族を前提として供給されるのであるとしたら、「地域社会圏」は必ずしも家族を前提としない。

これは大きいよね。

「一住宅=一家族」 って当たり前の常識、世界観だし、

建築の在り方もそれが単位になっているんだけど、必ずしも単位が家族じゃない、というところ。

「一住宅=一家族」がプライバシーとセキュリティをその中心原理として供給されるのに対して「地域社会圏」では、そこに住む人たち全体の相互関係を中心原理にする。

密室な中の中心原理、大事な価値観として作れられてるのに対して、

複数の人、独身だったり家族だったり、

コミュニティでの関わりこそが価値、という価値になってるということですね。

「一住宅=一家族」は究極の消費単位である。それを前提として国家的な成長経済戦略が組み立てられている。

これが現代の今の在り方。

「地域社会圏」では単なる消費単位ではない。その地域の内側で小さな経済圏が成り立つように計画される。

この前、八ヶ岳でトークショーに出たときに聞いた話の、地域通貨の話ともつながるよね。

地域通貨は、地域の中で回るから価値がある。

外に出てしまうと価値が外に行ってしまって、お金が流出して、格差が生まれてしまう。

そうじゃなくて、ちゃんと地域の中だけで回ることがとても大切なんだというところの価値観とも

つながるような気もします。小さな経済圏が成り立つように計画されるというところがね。

⸻

この3つの本が一つのちょっと、

僕の中でのこの未来の世界、ぼんやりと描こうか、想像しようかという時に、

最初のきっかけ、具体的なイメージになった、3つの本の紹介をしました。

「200年」という単位が、その時にはっきり出てきたわけじゃないんだけどね。