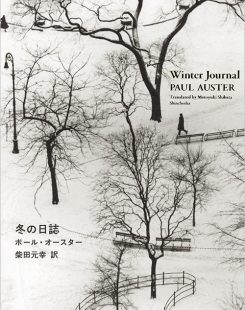

冬の日誌を読んで

ポール・オースター「冬の日誌」を読み終えました。

初老にさしかかろうとする一人の作家のノンフィクション、

といってしまうと、的はずれに感じます。

その歳を迎えるまでの人間が生きてきたとりとめない記録を、

年端もいかない頃から少年、青年、成人、中年と様々な年代を

長短のエピーソードによって、眩暈がするようにぐるぐると行きつ戻りつ述べられてゆくことによって、

一人の人間が生きるという、

その「訳の分からなさ」そのものを掴み取ろうと欲した行為のような記録と感じました。

ゆえに、個人的な記述ばかりにみえたとしても

どれもある種の汎用的なモチーフとして

人間という生態を暖かく真摯に、

冷静に見つめ、受け入れる視線が底流に流れています。

「私」を通じて「人間」に近づこうとしています。

確かに人間が生きているということは「訳の分からない」ことだと思います。

その「訳の分からない」さまを自らを素材として

輪郭を描き出そうと試みた痕跡そのもののような作品でした。