世間―小説―マンガーAI(vol.1)

先月に書いた「世間―小説―マンガーAI(vol.0)」の続きです。

今回は、ここから、「世間と個人のはざまで、日本での僕たちは何を育んできたのか」

というテーマで、書いていこうと思います。

まず、日本を表す特徴の一つとして、「世間」という言葉があります。

この言葉を正確に言い表す言葉を、英語などにはないようですね。

あるとしても世界(world)、社会(society)、公の場(public arena)という語感らしい。

(ちょっとニュアンスが違いますね)

逆に「個人」という言葉は日本においては輸入された概念であり、

明治期に登場した言葉ですよね。

しかし、その個人という言葉が、日本ではじめて生まれたのは一八八四年(明治十七年)です。それ以前には個人という言葉はありません。個人という言葉がなかったときに、自分のことをどう思っていたかといいますと、日本人全体として、個人として自分を考えてはいなかったのです。そうではなくて、自分は村のなになにという名前の人間だというようにいってまして、名字さえなかった場合が多く、むしろ屋号で呼んでいました。(中略)江戸時代の末期まで、あるいは明治のはじめまで、日本人は個人という意識を持っていません。つまり、どこの村落あるいは町でも、その中の一員としての意識を持っていて、ばらばだという意識はありませんでした。

「世間学への招待」阿部謹也 編著 (青弓社)第1章 世間と差別 より

こうして、個人という言葉とともに概念が入ってきたことが

それまで世間しかなかった日本に個人が誕生する、と言えるでしょう。

そうした「個人とはなんだ?」という問いを、

表現して伝えたのが近代文学の多くの作家たちの小説のように感じます。

僕の中では太宰や坂口安吾ぐらいしかストックがないのですが、、

「個人としての私は、こう思う、こう感じる」

ということを言葉にして表現する、ということをやってきたのかと思います。

それにしても、私のこの不愉快さは、どうしてくれる。見知らぬ他人から、兄さん、おなつかしゅう、など言われて、ふざけた話だ。いやらしい。なまぬるく、べとべとして、喜劇にもならない。無智である。安っぽい

太宰治「新樹の言葉」より

僕のような空虚な生活を送り、一時間一時間に実のない生活を送っていても、この感慨は痛烈に見にさしせまって感じられる。こんなに空虚な実のない生活をしていながら、それでいて生きているのが精いっぱいで、祈りもしたい、酔いもしたい、忘れもしたい、叫びもしたい、走りもしたい。僕には余裕がないのである。生きることが、ただ、全部なのだ。

坂口安吾「青春論」より

そういえば、こうして書きながら思い出したは、かつてとても好きだった本の一つに

高野悦子の「二十歳の原点」

がありました。

それは1960年代という時代を象徴した、ある一人の女性の内々なる告白で綴られた日誌。

今、本棚を見ると手元にはなかったのですが、(残念…)

それでもこの本で伝えられていた著者の心の内は、

この1960年代という時代特有の雰囲気と合わせながら、

一人の女性、人間が葛藤して苦しむ姿をそのまま表現されたものとして、

とても印象深く心のうちに残っています。

こうした独白としてのあり方は、

世間学で指摘されていた、

「ヨーロッパでは12世紀以降、教会で自分の罪を告白する“告解”が義務化され、それが数百年をかけて【個人】が育くまれていった」

とどことなく似ているように感じます。

言わば、ヨーロッパでは、

一人ひとりが教会内で告白することで【個人】としてが育まれていったが、

日本ではまず小説という文化として作者、読者との関係で【個人】が育まれてきた。

そして昨今は小説だけではなく、メディアの幅を広げながら

心の様をありありと表現する媒体が、多くなっているようにも思います。

例えば漫画でも、心情の独白や、心の様をありありと表現することが、より深くなっているようにも思います。

僕のライブラリにある例で言うと、「三月のライオン」や「正反対な君と僕」。

これらでは、以下のような心理描写がとても印象深かったりします。

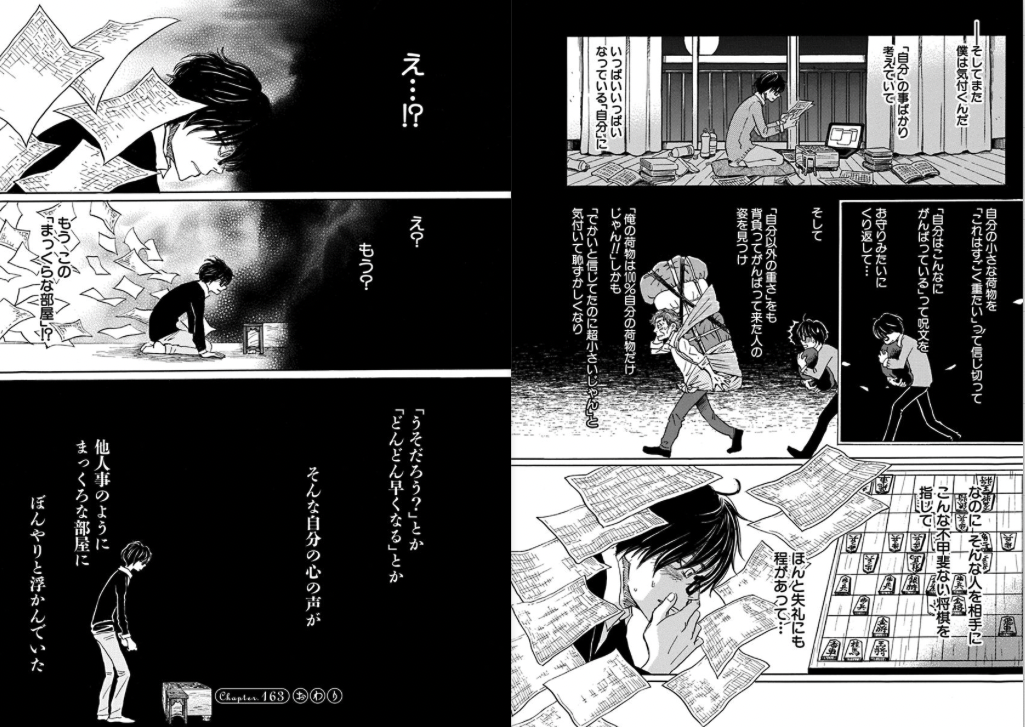

羽海野チカ/白泉社「三月のライオン」15巻 Chapter.163 道③ より

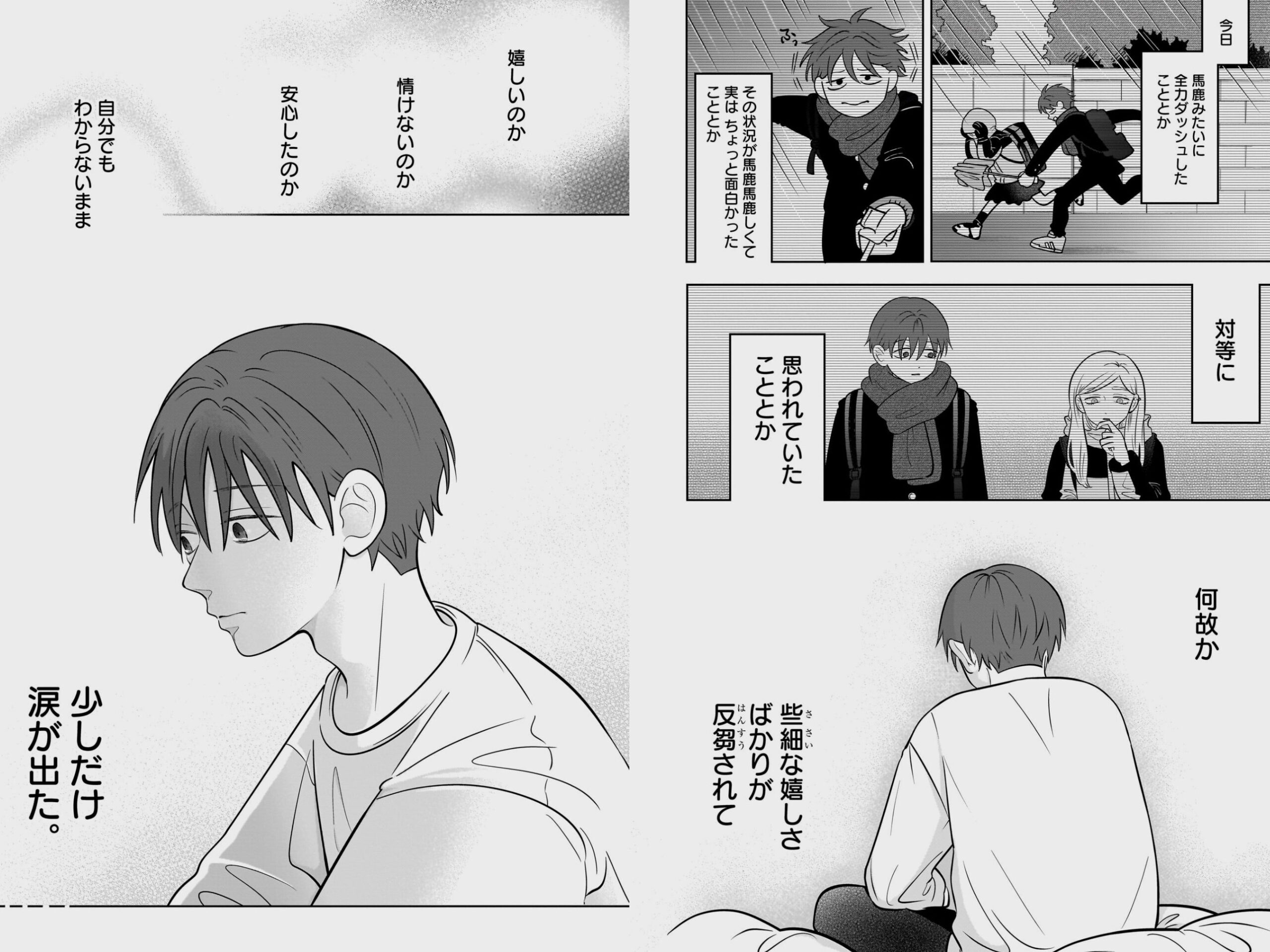

阿賀沢紅茶/集英社「正反対な君と僕」6巻 第41話 寒暖差 より

文学が”活字による独白”なら、漫画は”視覚的独白”といえるかもしれません。

日本で暮らす僕たちは、そうした小説や漫画といったメディアを通じて、

自分たちの体験になぞるように、文化として

(ヨーロッパが12世紀からやってきた告解室を)個人というものを育んできたのかもしれない、

そう思ったりします。

そうして、今はAIが登場してきました。

2025年8月に起こった、

OpenAIによるChatGPTモデルのo4からGPT5への全面的な移行により、

世界中で多くの「o4」を戻してくれという、

「#keep4o」や「#4oforever」の活動がSNS上で起こりました。

これは、かつてヨーロッパが数百年かけて個人を育んできた「告解室」が

あまりにも突然AIによって民主化され、誰もが自分の内面に向き合って独白する場が登場し、

それによって、疑似的な愛着対象をAIに感じたがゆえの活動のように思います。

次は、このAIの登場によってより個人化が加速する可能性と危険性について

書いてみたいと思います。